刪

徐梯善

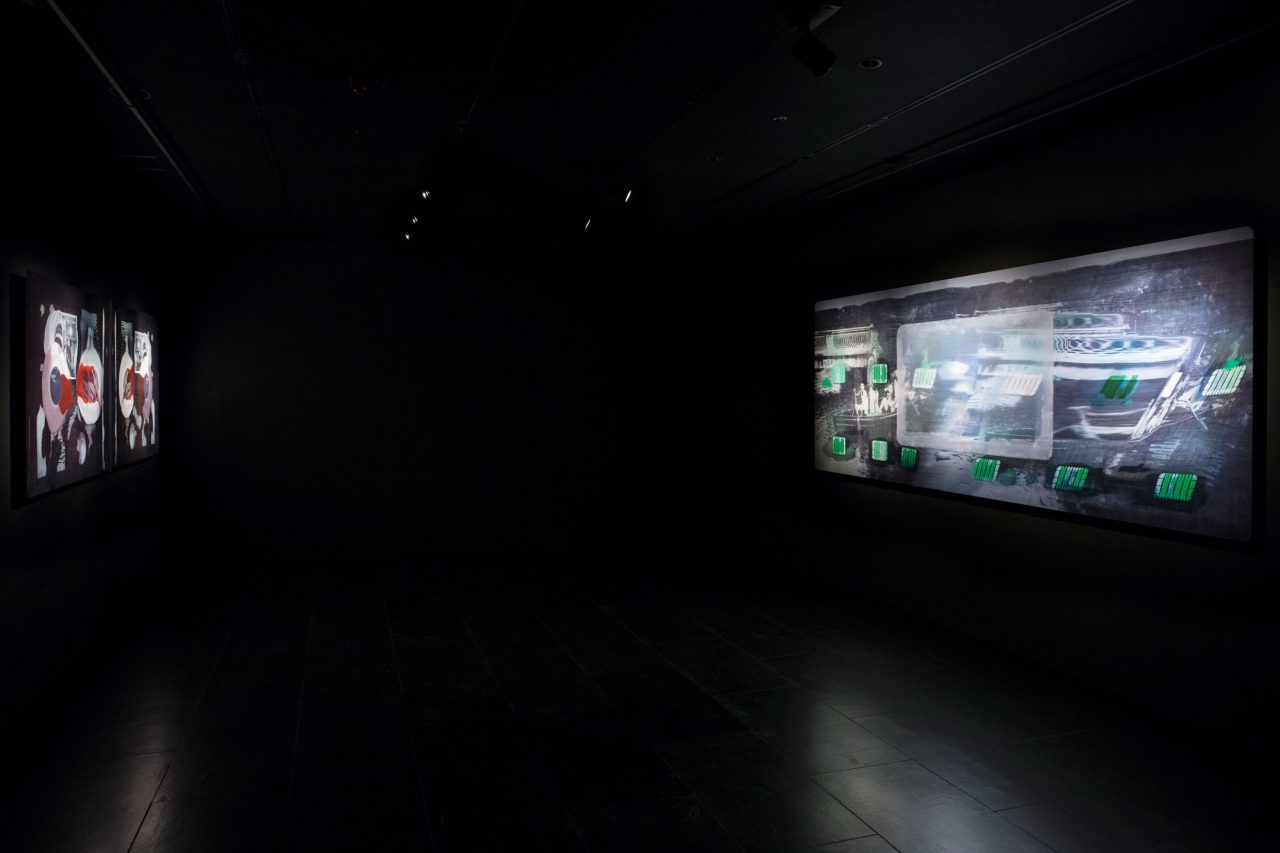

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

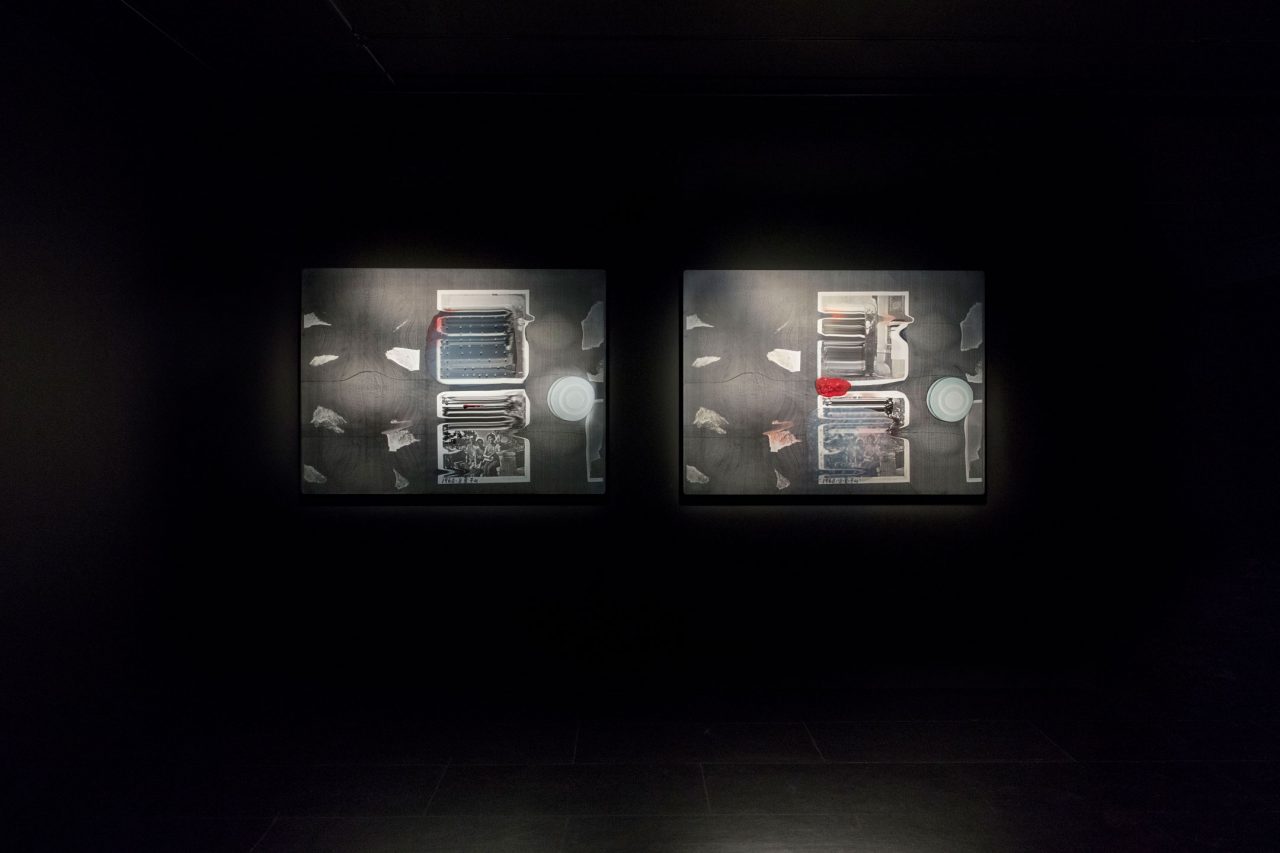

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Dread-Fog, 2013

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Installation view, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Boating Scene 1.2.2, 2019

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Detail shot, Tishan Hsu

Image courtesy of the artist and Empty Gallery.

Empty Gallery 呈獻《刪》紐約-上海藝術家徐梯善亞洲首個個展。游走於繪畫和雕塑之間,徐梯善的創作探索科技領域急速擴張對我們具體化主體性和人類這概念的影響。在《刪》這一系列的新作中,徐梯善透過其近期對個人家族歷史的研究詮釋這種關注。徐梯善運用在中國文化大革命期間部分幸存下來家族相簿的收藏,將它們進行多重數碼操控和重攝。過程中這些既親密又遙遠的二十世紀初期中國人生活的標誌性影像轉化為如蜃樓般的風景,在在反映著歷史的虛擬性。

對徐梯善來說,歷史的經驗和科技實際上是密不可分的。歷史只有在其再現中才變的可知,而這類的再現日益納入組成我們日常存在的調介影像液態流動中。歷史空間和虛擬空間的關係透過徐梯善對於原材料的複合處理而顯露不遺。每張影像均上加一塊不鏽鋼網片進行掃描,數碼操控及重攝再印到鋁板上,最後加上突起的染色矽點或矽塊。 這個重攝過程令徐梯善那不鏽鋼網片變成平面,形成一個無所不在的網格散布於所有作品之上,一個充張的表面同時支撐並圈捕深嵌其中的影像。這個表面作為一個隱喻,不單指數碼(或攝影)的調介過程,亦指向國族意識型態,文化記憶和個人意識--俗世現象,即歷史賴以被認知的條件。

如果徐梯善早期的作品嘗試去描述日漸科技化的地球如何對個人主體的身體帶來壓力,那在《刪》中作品展現的就是一個相似的姿態,連繫上歷史對身體的影響。如同科技產物,歷史產物由一個整體性所決定,這個整體性除了透過碎片式的再現外,是不無法觸碰得到的;它只能透過對扭曲、錯置與缺席的砌詞潤飾,以否定的方式感覺自身。這黑暗而不具形的無再現歷史,推壓著徐梯善的屏幕,讓它們包裹緊扣其自身的影像。身體就是由這些穿越時間的能量形成,推壓著一個無法容納它們的再現網格,它們破格而出,成為身份不明的液體和器官。

徐梯善沒有企圖去收復不論是被死亡,遺忘又或壓迫而被刪除的歷史,而是去觀看刪除本身和在當中即使是缺席也可建出構物質身體的這個吊詭之處。《刪》這展覽中的作品還提出一種共享歷史;一種不只屬於他個人的歷史,而是所有那些具體化意識已被一種流放,創傷和斷裂的經驗所模造的流散華人們所共同承載的。徐梯善的個人叩問因此成了這個輪廓極少被描畫的共享情感空間暫時性的圖繪。

徐梯善(1952年,現於紐約生活及工作)

徐梯善在波士頓出生,童年在蘇黎世渡過,成長期間曾居於美國不同地方包括俄亥俄,威斯康辛,維吉尼亞和紐約。還是少年的他已在維吉尼亞舉行首個個展,並於整個地區作巡展。徐梯善1973年畢業於麻省理工學院建築系,1975年完成碩士課程;在麻省理工就讀學期間,更同時於哈佛大學卡本特視覺藝術中心修讀電影。徐梯善於1979年移居紐約生活至今,他在紐約的首個展覽是在Pat Hearn 畫廊舉行。自1985年起,徐梯善的作品曾多次於美國,歐洲及墨西哥展出,並為公共機構及私人所收藏。他曾1988年至1990年期間於德國科隆生活及工作。徐梯善在2013至2016年於上海開設了一間工作室,並在那裡完成了一個以其從家族相簿中發現的舊照片而進行的創作計劃。他大部分的作品試圖傳遞一種具體化的科技,但他對科技的興趣不在於運用某種特定機具,而是對科技影響的感知。他作品的類型包括繪畫,數碼媒體計劃及雕塑。徐梯善的作品為紐約大都會藝術博物館、巴黎龐比度中心、法蘭克福現代藝術美術館、亞特蘭大High Museum、洛杉磯當代藝術美術館、北邁阿密當代藝術博物館及明尼阿波利斯魏斯曼美術館等所收藏。他曾是White Columns的董事會成員和Skowhegan School of Painting and Sculpture的理事。直至不久前,徐梯善仍是莎拉勞倫斯學院視覺藝術系教授,普瑞特藝術學院和哈佛大學的訪問教授。