Apologies and Other Regrets

James T. Hong

Empty Gallery很高興為大家帶來洪子健在畫廊的第二個個展《Apologies and Other Regrets》。自二十世紀90年代末以來,洪子建創作了許多尖銳的流動影像作 品,這些作品採用實驗性的、紀錄片的和散文式的電影元素,批判性地探討了美國 和東亞的階級、種族和歷史創傷問題。他以研究為基礎的實踐經常在認識論和社會 政治問題的充滿爭議的交叉點上展開,拷問知識是如何被生產、傳播和操縱以服 務於權力的。

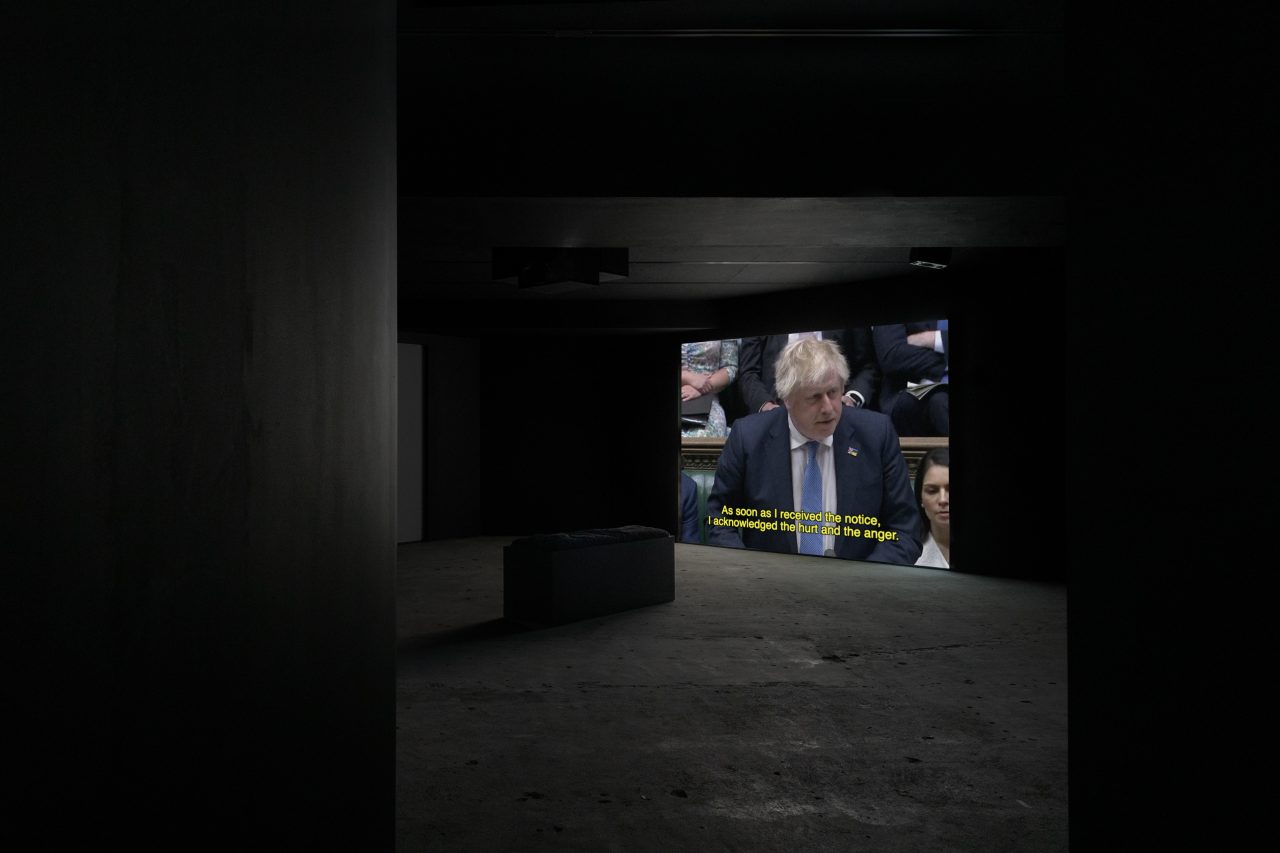

在畫廊的19樓空間中,洪子健以紀念碑式的三屏影像呈現他的作品〈Apologies〉( 2012年至今)的最新版本。最近在維也納猶太博物館展出過的〈Apologies〉是對政 治道歉這一當代現象的分類學調查。他的這部影像既是媒介化外交技術的記錄, 同時也經由國家對過去暴行的——通常是膚淺的——承認,成為一種歷史的索 引。從威利·布蘭特(Willy Brandt)歷史性訪問華沙猶太區到各種對掠奪原住民土 地的現代致歉,〈Apologies〉悉心匯編了各國元首的電視節目片段,有時看起來像 一部怪異的「最佳合集」,透過洪子健獨特和憂鬱的幽默感以及結構電影的節奏性 和連續性而過濾形成。〈Apologies〉一開始可能令人費解,甚至顯得很隨意,像是 一種程序性的練習,其灰色的事實和惡化的正當性所帶來的氣氛中幾乎沒有美學 魅力。但過了一段時間後,這些外交表演的光鮮外表開始產生一種獨特的催眠吸引 力。在公開道歉的多重決定空間內,注意力被引向那些所謂的無關緊要之處。觀眾 開始觀察腳本和表演之間不可避免的裂縫,關注那些符號意義的不足或過剩的時 刻,將政治家的身體當作文本來分析,尋找過長的停頓或頭部的傾斜所揭示的虛偽 或雙重意義。連續觀看這些表演,人們偶爾會被一種奇特的悲愴感所打動。無論領 導人多麼糟糕或罪行多麼嚴重,我們面對的仍然是一個人個體的身軀永遠不足以 承載歷史和國家的象徵重量——這也許正說明,為這些事件道歉本身是根本徒勞 的。因此,〈Apologies〉提供了現代政治無法處理歷史創傷和擺脫循環暴力的證據 ——所謂歷史道德的進步只能淪為道歉風格的形式主義重複。

在畫廊的下層空間,洪子健還將展出一系列名為〈Stabbed In The Back〉的新雕塑 作品。這些雕塑參考了英國著名的「石中劍」寓言故事,以視覺陷阱般的石頭造型出 現——類似於電影道具或遊樂園中中的假石山——上面嵌有二戰時期的日本刺 刀。將幻想道具的輕鬆詼諧和殺戮武器的殘酷事實相並置,這些作品指向歷史真相 與國家神話之間複雜的辯證關係。它們體現了創傷(在字面意義上)的武器化,見證 了真實的歷史暴力重新自我復活並爆發於當下的永恆可能性。

- 絕對的主權

英文中的「sovereign」源自拉丁語的詞根「super」(之上)和「regnum」(王國)。它指的是至高無上的統治者(通常是君主),並延伸到相關的主權概念——絕對治理自己和他人的威權。這也是事情變得棘手的地方,因為無論你如何努力,都無法確保對自己和他人權力的絕對性——這對於統治者來說十分令人掃興,為此他們必須不斷地刷新和強化權力主張的先決條件。

在大多數現代國家,政治合法性被巧妙地折疊於一台機器中,通過法律的透明度、資本的積累或軍事力量的使用來組織利益的競爭。但這台機器的某些部分總是有漏洞,總是在漏氣,總是脆弱的。主權的概念本身似乎暗示著某種比任何機器都更深刻、更根本的東西:有機的、宇宙的、絕對的,難以駕馭的東西。內在的缺陷使得現代國家和現代主體總是渴求一種絕對主張所帶來的神話般的閉合,總是渴望統一性和整體性,雖然行政權力中循環論證的交易性邏輯永遠無法提供它們。

從這個角度看,主權是一種分裂的痛苦體驗——它是命運自決的必要因素,但面對挑戰又不斷地失敗,無法提供任何重要的保障。補救措施總是狡黠多樣的——從上帝的閃電、家族的血統,到超自然的超能力甚至與外星人的接觸,任何事情都可以製造絕對的權力。為了能夠真正自豪和完整地重申我們神話起源以來被取消的東西,另一種孤注一擲的方法很簡單,就是乾脆消滅我們的敵人——他們往往是我們最弱小、最無助的鄰居。

- 傷害

可能很難理解一個政府如何能下令進行全面的種族滅絕,無論是在鄰國、被佔領的領土或是在自己的版圖內。可能也很難理解這樣的暴力能被一個國家的人民全力支持。當發生在你身上時,你可能很難理解它;當你全力支持時,你也可能很難理解它。就像我們可能很難理解它是如何在過去反覆發生的,而且往往是在現代領土、工業或政治進步的名義之下。

另一方面,某些時候,在權力的最高層面,不論是出於真誠的懊悔或對報復的恐懼,政府必須公開承認造成的傷害,必須發布正式道歉。但是,時間無法倒流,已然發生的已無法撤銷。沒人能讓大屠殺或種族滅絕中的亡者復生。如果事已至此,為什麼還需要道歉呢?

- 道歉

洪子健的影像裝置作品〈Apologies〉(2012至今)是一部現代政治道歉的匯編。用洪子健自己的話說,〈Apologies〉是「現代政治進程的一條時間線,充滿不悔的累犯和懺悔的重複」。作為一部正在進行中的作品,它已長達近七小時,也還在繼續增加中,每年吸收更多的政治悔過書,依照規則只能是來自權位之上者的任何直接道歉——比如說,不能是已退位者的個人情感表達。道歉必須是最高級別的正式官方申明。這並不意味著所有的道歉都是成功的,或是令人信服地充滿真正的歉意。事實往往恰恰相反。

儘管如此,在政治道歉的例外間隙內,情感表達的技術性真誠可掩蓋權力的實踐,使得現代民族國家成為一個陌生的異物。以〈Apologies〉為例,這種奇異性延伸到更廣泛的公民機制,其中善意的姿態在不可挽回的錯誤和不可逆轉的時間面前變得萎縮。主權的謊言不止涉及國家權力,也涉及我們對彼此的期望。

看著悔過自新的國家元首們,人們不禁要問,這種姿態對那些最需要它們的人來說會有何反應。道歉的表現是否已注入恰當的真誠?如果沒有,它揭示了何種關於最初傷害中的意圖和真相?這種道歉能達成任何政治目的嗎?

- 反彈

在道歉的不穩定間隙中,也存在著重大的風險。敏感的情緒可能會因異常的解讀而變得不可控。悔意不足則可能揭示再次犯錯的潛在意圖。讓逝去的就逝去吧,所謂的進步可能會導致一切回到創傷之初,隨著時間推移已在某種程度上癒合的傷口會再度撕裂。施暴者,仍自視為神明,可能認為他們的承認和祈求具有重大的價值。事實上,他們的道歉創造了一面深淵之鏡,折射並進一步擴大了罪行,並注定將永恆循環地播放下去。無論道歉多麼必要或真誠,其徒勞的象徵意義總是可能適得其反——尤其是面對那種在代際間繼承的巨大痛苦時。

然而,傷害的性質和程度對道歉的效果有很大的影響。象徵性的傷害,例如笨拙的侮辱,通常能通過道歉中象徵性的安撫來消除。對不起!我收回!我不是故意的!但如果已造成不可逆轉的損害呢?如果下令進行種族清洗,進行充滿怨恨和惡意的、毫無感情和同情心的全面滅絕的同一個政府,它必須道歉呢?它只能通過編造過剩的感情和同情,試圖中和其傷害帶來的影響,但仍然無法挽回任何已失去的東西。

只有當施暴者在完全的羞愧中反思自己的殺戮和殘害能力,衡量其所作所為的自我認同,一種更深刻和痛苦的自我審視過程才會開始。從這不可能完成的任務的行動中,如果能提取一些自我否定、對無法理解之物的臣服,或一些因屈辱而產生的東西,這行動或許還是有效的。但無論如何真誠,這種極為痛苦的自我審視並未真正發生過,因為成為施暴者只是一個視角問題。國家往往只暫時扮演這一角色,而且只出於修辭上的原因。〈Apologies〉作品中的許多記錄都是隨著軍事失敗而發生的——此時,承認成為必要的務實之舉,以消除對繼續行使主權的癱瘓性限制。另一方面,同一衝突中的勝利者對自己暴行的承認總是持續缺席的,它們從未發生過。勝利在事後為暴行辯護,誰會真的為勝利而道歉呢?

一次表達得當的道歉可以撫平傷痛,否則這種傷痛可能會發展到駭人聽聞的程度,對國家和最高權力機構造成傷害。與之相反的,我們理解復仇的快感,報復性的暴力可以輕易超越任何最初的過錯,特別是當它發生在不被承認的痛苦之中,特別是當它尋求一種燒毀一切的瘋狂清算,一種對所有歷史性暴力的徹底反抗時。

- 石中劍

洪子健的〈 Stabbed in the Back〉(2023至今)是一系列雕塑作品,由刺刀插在泡沫塑膠製成的假石中所組成,這些真的日本刺刀曾使用於中日戰爭裡(1937年至1945年間由日本帝國對中華民國發動的戰爭)。這一幕初看起來顯得滑稽,因為很多人都熟悉「石中劍」的傳說,即年輕的亞瑟在不知道自己血統和身世的情況下拔出了石中劍,以顯示自己是英國的「真命天子」。這是至高無上的主權的特殊煉金術:一種參雜著善良品德和純真之心的受洗的血膏,一種作為物質之謎的權力圖騰。超自然的宿命縈繞於主權之上,對主權正當性的渴望是如此真實,以至於它只能存在於虛構中。

洪子健的石頭沒有承載「石中劍」的神奇合法性,它們被日本帝國的真實武器所穿透,而日本帝國受歐洲帝國主義和法西斯主義的影響是眾所週知的。將日本刀刺放回由迪斯尼1963年動畫電影所普及的關於英國主權的亞瑟王傳說中,不同的文化和政治歷史在此縱橫交錯,產生一種怪異的熟悉感。

這些雕塑中使用的刺刀是從中日戰爭紀念品收藏家或日本帝國的老兵那裡購買的。的確,日本帝國對中國的嗜血征服使得數百萬人死亡,正如日本前首相村山富市在1995年發表的一份著名聲明中首次承認的,該聲明也收錄在洪子健的作品〈Apologies〉中。這些刺刀,與放置它們的佈景假石形成鮮明的對比,可能真的曾讓中國人留血或喪生——後來民族主義浪潮在共同的創傷和受害者情結中不斷高漲,這些刺刀正是促進它的重要材料。現在,把這些刺刀置於泡沫塑料製成的英國神話合法性中是顯得過於戲謔了。然而,會有那麼一天,當刺刀的物質現實與急難應對的主權的惡果相交匯時,石中的刺刀可能將被再次拔起,因為它們只是等待著所謂合法繼承人的到來,等待他們再次宣稱自己的權力。

- 內部的敵人

當施暴者的某些部分認為自己也是受害者,或相信自己是被其善良本性之外的環境所迫而做出了駭人的罪行,那麼真正的國家懺悔是不可想像的。此外,嚴重的羞辱會引發另一連串災難性的後果。施暴者可以看起來是務實和充滿歉意的,但也可能再次犯下同樣的暴行,並為此再次道歉。施暴者可能像石中劍一樣暫時沈睡,將自己的城邦重新塑造為創意者和年輕創業者的家園,同時等待著再次發動攻擊的時機。對主權的追求最終是自我消耗的,不論是在其週期性的平穩中,還是在扭曲、笨拙摸索著的絕望中。為了合法化自己對他人的統治,有許多佔領的技巧和許多流行的公式可以採用,但當對自身的絕對控制——無論是政治體或是有機體的——永遠無法實現時,這種技巧和公式能走多遠呢?最終,施暴者只能錯誤地認知自己,像癌症一樣向內對抗著自己的身體。

—Brian Kuan Wood

Apologies, James T. Hong at Empty Gallery, H.G. Masters, ArtAsiaPacific

Apologies and Other Regrets, Chris Wan Feng, Ocula

Interview with James T. Hong, Shuman Wang, Artforum China

From the Pope to Macron, world leaders’ apologies compiled for artist’s Hong Kong show, Mabel Lui, South China Morning Post